「カロリーは同じなのに、なぜか太ってしまう…」そんな疑問を持ったことはありませんか?食事の量も変えていないのに、体重が増えてしまう原因は、カロリー以外の要素にあるかもしれません。実は、同じカロリーでも食品の種類や食べ方によって、太りやすさが変わるのです。

本記事では、「カロリー=太る」という単純な考え方を見直し、脂質や糖質、血糖値の影響、食べるタイミングなど、太りやすさを左右するポイントを解説します。さらに、カロリーを気にしすぎず、健康的に体重管理する方法についてもご紹介。

この記事を読めば、同じカロリーでも太りにくい食べ方や食品の選び方がわかり、無理なく理想の体型をキープするコツが身につきます!

同じカロリーでも太る理由と太りにくい食事の選び方

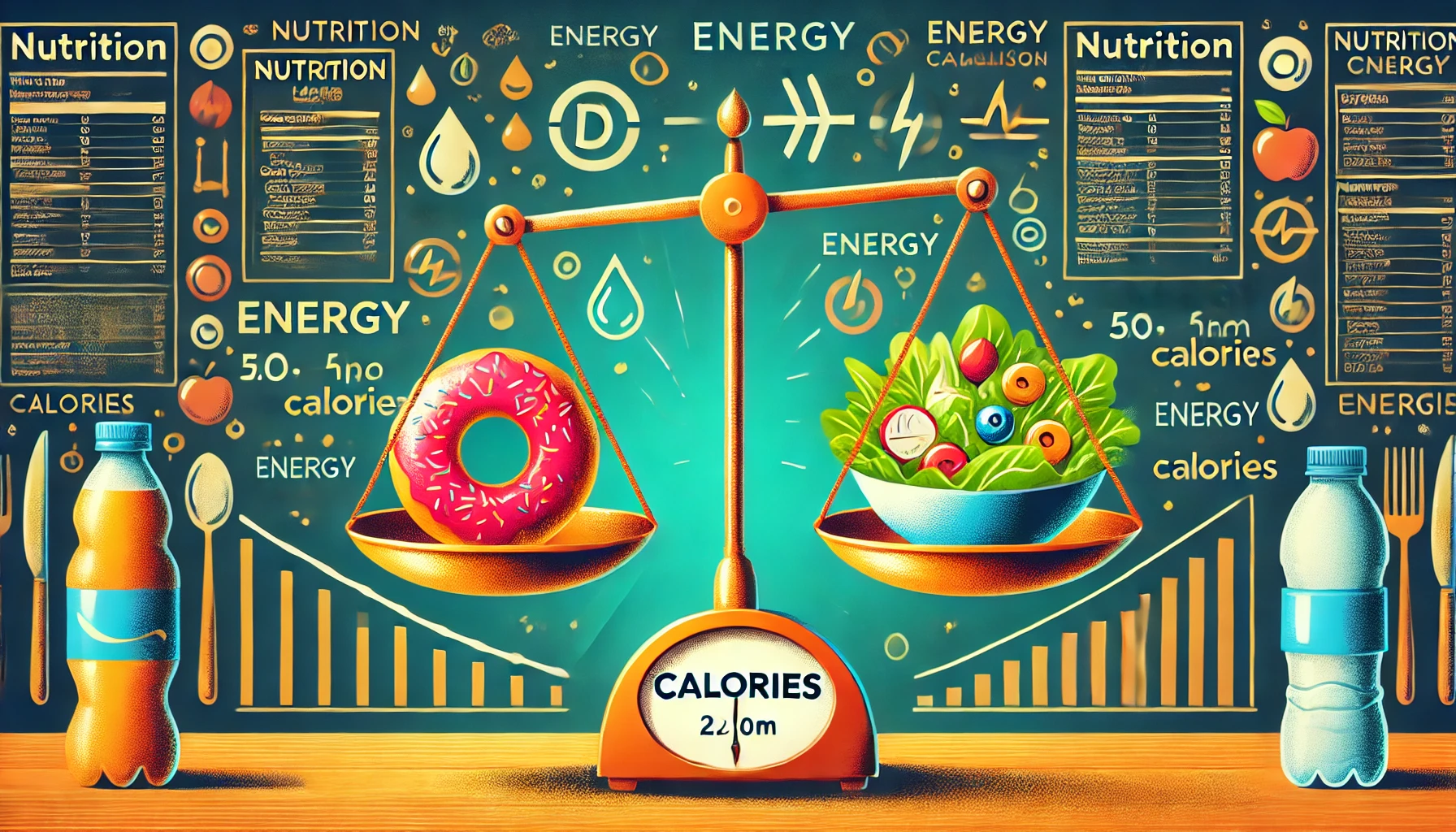

「カロリーが同じなら、太り方も同じ」と考えている人は多いですが、実際には食品の種類や栄養素のバランス、血糖値の変動、遺伝的要因などによって太りやすさは大きく変わります。

例えば、1,500kcalの食事を摂るとしても、ファストフードのセットと野菜中心の和食では、脂肪の蓄積や血糖値の上昇に違いが出ることが研究でも示されています(参考:厚生労働省 健康・栄養情報)。

ここでは、「なぜ同じカロリーでも太るのか?」「どうすれば太りにくくできるのか?」を、具体的なデータを交えて解説します。

脂質と糖質のバランスが太りやすさを決める

「脂質と糖質、どちらを控えれば効率よく痩せられるのか?」この疑問を持つ人は多いですが、実は一概にどちらが良いとは言えません。摂取バランスによって太りやすさが変わるため、単純なカロリー計算だけでは不十分です。

脂質と糖質、どちらが太りやすいのか?

同じカロリーでも、脂質と糖質の割合が違うだけで、太りやすさに差が出ることが分かっています。

- 脂質(1gあたり9kcal)はエネルギー密度が高く、消化に時間がかかるため満腹感が持続しやすいですが、過剰に摂取すると脂肪として蓄積されやすい特徴があります。

- 糖質(1gあたり4kcal)はエネルギー変換が早く、すぐにエネルギーとして使われますが、過剰摂取すると血糖値が急上昇し、インスリンの働きによって脂肪として蓄積される可能性が高くなります。

「糖質制限 vs. 脂質制限、どちらがダイエットに有効?」

「糖質制限ダイエット」と「低脂質ダイエット」どちらが効果的なのか?という疑問はよく議論されますが、答えは「人による」です。例えば、糖質を分解しやすい体質の人は、糖質制限より脂質を控えたほうが痩せやすいですし、脂質の代謝が苦手な人は、低脂質ダイエットのほうが効果的です。

実際、遺伝子検査を活用すると、自分に合ったダイエット方法が分かるため、より効率的に体重管理ができます(詳細は後述)。

血糖値の急上昇が太りやすさを左右する

血糖値の急上昇は、ダイエットの大敵です。食後に血糖値が急激に上がると、脂肪が蓄積されやすくなり、体重増加の原因になります。しかし、GI値を意識した食品選びや食べ方の工夫をすることで、血糖値のコントロールが可能です。

GI値が高い食品はなぜ太りやすいのか?

「GI(グリセミック・インデックス)」とは、食後の血糖値の上昇度合いを示す指標です。GI値の高い食品を摂取すると血糖値が急激に上がり、それを下げるためにインスリンが大量に分泌されます。

インスリンは、血糖をエネルギーとして利用するために働く一方で、余った糖を脂肪として蓄積する作用も持っています。そのため、GI値が高い食品を頻繁に食べると、脂肪が蓄積されやすくなります。

| 食品の種類 | GI値(目安) |

|---|---|

| 白米 | 88 |

| 食パン | 90 |

| 玄米 | 55 |

| 全粒粉パン | 50 |

| さつまいも | 55 |

| 豆類 | 30~40 |

例えば、白米を玄米に置き換えるだけで、血糖値の急上昇を防ぎ、太りにくい食事が可能になります。

血糖値を安定させる食べ方のコツ

血糖値の急上昇を防ぐためには、食べる順番や食材の組み合わせを工夫することが大切です。

- 食物繊維を先に食べる(野菜・海藻類 → たんぱく質 → 炭水化物の順番)

- 1日3食を規則正しく摂る(間食を減らし、血糖値の安定を図る)

- 低GI食品を中心に選ぶ(玄米、全粒粉パン、ナッツ類など)

このような食べ方を意識すると、同じカロリーでも体脂肪になりにくく、健康的な体重管理ができるようになります。

遺伝的に太りやすい体質を知る方法

「食事を気をつけても、なぜか自分だけ太りやすい…」そんな経験はありませんか?

実は、太りやすさには遺伝の影響も大きく関係しています。例えば、脂質の代謝が苦手な人は低脂質ダイエットが向いており、糖質の分解能力が低い人は糖質制限のほうが適しています。

「chatGENE Pro」の遺伝子検査では、ダイエットに関わる体質や栄養素の代謝傾向など、500項目以上の遺伝的傾向を分析できます。自分の体質を理解すれば、無駄な努力をせずに効率的なダイエットが可能になります。

さらに、「祖先・民族解析」もできるので、単なるダイエット目的だけでなく、自分のルーツを知る楽しさも味わえます。

➡ 【詳しくはこちら】【遺伝子検査キット チャットジーンプロ】

![]()

太りにくい食べ方の工夫と食材選びのポイント

同じカロリーを摂取しても、食事の方法や食材の選び方によって、脂肪として蓄積されやすいかどうかが大きく変わることをご存知でしょうか?

例えば、夜遅くに食べた同じ500kcalの食事と、朝に摂取した500kcalの食事では、体脂肪として蓄積される割合が異なります。また、同じカロリーでも「食べる順番」や「食品の種類」によって、満足感やエネルギーの使われ方が変わるのです。

ここでは、カロリーの吸収を抑え、太りにくい食生活を送るための具体的な方法を詳しく解説していきます。

食べる順番とタイミングでカロリーの吸収を抑える

食事の摂り方を少し工夫するだけで、カロリーの吸収を抑え、脂肪の蓄積を防ぐことが可能です。特に「食べる順番」と「食事の時間帯」は、太りにくい食生活を実現するうえで重要なポイントになります。

野菜・たんぱく質を先に食べると太りにくい理由

「同じ食事量でも、食べる順番を変えるだけで太りにくくなる」という事実を知っていますか?実際に、最初に野菜やたんぱく質を食べると、血糖値の急上昇を防ぐことができ、脂肪の蓄積を抑えることが研究でも明らかになっています(参考:日本糖尿病学会)。

おすすめの食べる順番

- 食物繊維が豊富な野菜や海藻類(キャベツ、ほうれん草、ひじきなど)

- たんぱく質源となる食品(鶏むね肉、豆腐、卵、魚など)

- 糖質を含む炭水化物(ご飯、パン、パスタなど)

この順番で食べると、食物繊維が糖質の吸収を緩やかにし、インスリンの分泌を抑える効果があります。その結果、脂肪が体に蓄積されにくくなり、太りにくい体質へと近づくのです。

遅い時間の食事はどれくらい太りやすいのか?

「遅い時間に食べると太る」とよく言われますが、これは科学的にも証明されています。夜遅い時間に食事をすると、基礎代謝が低下しているためエネルギーが消費されにくく、余ったカロリーが脂肪として蓄積されやすいのです。

特に、22時以降の食事は肥満リスクを高めるとされており、これは「BMAL1(ビーマルワン)」と呼ばれる体内時計遺伝子が関係しています。BMAL1は、脂肪の蓄積を促す働きを持つタンパク質で、夜になるとその活動が活発になります。そのため、夜遅くの食事は、同じカロリーでも脂肪として蓄積されやすいのです。

遅い時間の食事を避けるための工夫

- 夕食の時間を20時までに済ませる(理想は18〜19時)

- どうしても夜遅く食べる場合は、糖質を控えめにする(スープやたんぱく質中心に)

- 間食を上手に活用し、夕食のドカ食いを防ぐ(ナッツやヨーグルトを活用)

同じカロリーでも満足感が違う!食材選びのポイント

同じ500kcalの食事をしても、「すぐお腹が空く食事」と「満足感が続く食事」があります。これは、食品の種類や栄養素のバランスが関係しているのです。

お菓子とご飯、同じカロリーでも太りやすさが違う理由

「同じ200kcalでも、ポテトチップスとおにぎりでは太りやすさが違う」ことをご存知でしょうか?

お菓子のような精製された糖質や脂質を多く含む食品は、血糖値を急上昇させ、インスリンの分泌を促すため、脂肪が蓄積されやすくなります。一方、炭水化物でも食物繊維が豊富な食品(玄米や全粒粉パンなど)を選ぶことで、血糖値の上昇を抑え、太りにくい食事を実現できます。

食べるならどっち?(200kcalの場合)

| 食品 | 太りやすさ | 理由 |

|---|---|---|

| ポテトチップス | ★★★ | 油と塩分が多く、食欲を増進しやすい |

| チョコレートバー | ★★☆ | 糖質が多く血糖値を急上昇させる |

| 玄米おにぎり | ★☆☆ | 食物繊維が多く、腹持ちがよい |

| ゆで卵 | ★☆☆ | たんぱく質が豊富で血糖値を上げにくい |

お菓子は一瞬でエネルギーになりやすいものの、満足感が続かず、すぐに空腹を感じてしまいます。その結果、過剰摂取につながり、肥満の原因になるのです。

食物繊維が多い食品を選ぶと太りにくい

「食物繊維が豊富な食品を選ぶだけで、カロリーの吸収を抑えられる」ことをご存知ですか?

食物繊維は消化に時間がかかるため、満腹感が長く続き、血糖値の急上昇を防ぐ効果があります。さらに、腸内環境を整え、脂肪の吸収を抑える働きもあるため、ダイエットには欠かせない栄養素です。

食物繊維が多いおすすめ食品

- 野菜類:ブロッコリー、キャベツ、ほうれん草

- 豆類:納豆、ひよこ豆、黒豆

- 穀物類:玄米、全粒粉パン、オートミール

- ナッツ類:アーモンド、クルミ、ピスタチオ

食物繊維を意識して摂ることで、同じカロリーでも「食べすぎ防止」や「脂肪の蓄積を抑える効果」が期待できます。

まとめ|カロリーよりも「食べ方」と「質」を意識しよう

「カロリーを抑えれば痩せられる」と思っていませんか?実際には、カロリーの量だけでなく、何をどのように食べるかが体重管理には重要です。

例えば、同じ500kcalの食事でも、ファストフードと野菜中心の和食では、血糖値の変化や脂肪の蓄積に大きな差が生じます。また、遺伝的な体質によって、脂質の代謝が得意な人もいれば、糖質の消費が苦手な人もいるため、一人ひとりに最適な食事法は異なります。

本記事で解説した**「血糖値をコントロールする食べ方」や「太りにくい食材の選び方」**を実践することで、無理なく理想の体型を維持することが可能になります。ここでは、カロリーではなく、食事の「質」と「食べ方」に注目することの大切さを改めて整理していきます。

カロリー制限よりも「血糖値コントロール」が重要な理由

ダイエットというと、まず「摂取カロリーを減らす」ことを考えがちですが、それだけでは必ずしも効果的とは限りません。カロリーが同じでも、血糖値の変動が大きい食事は脂肪として蓄積されやすくなります。

血糖値の急上昇が「太りやすさ」を左右する

血糖値が急激に上がると、それを下げるために大量のインスリンが分泌されます。インスリンは糖をエネルギーとして利用する働きを持つ一方で、余った糖を脂肪として蓄積する作用もあるため、血糖値の急上昇は「太りやすさ」に直結するのです。

例えば、白米や食パン(GI値85~90)を食べると血糖値が急上昇しやすいのに対し、玄米や全粒粉パン(GI値50~55)は血糖値の上昇が緩やかで、脂肪の蓄積を防ぎやすいとされています。

血糖値を安定させる食べ方のコツ

- 食べる順番を意識する(食物繊維 → たんぱく質 → 炭水化物の順)

- 低GI食品を中心に選ぶ(玄米、全粒粉パン、ナッツ類など)

- ゆっくりよく噛んで食べる(消化を助け、血糖値の上昇を抑える)

- 間食はナッツやチーズなど血糖値が上がりにくいものを選ぶ

このように、食事の摂り方を少し工夫するだけで、カロリーの吸収を抑え、太りにくい食生活を実現できます。

「食材の質」が太りにくい体を作る

カロリーが同じでも、栄養素の違いによって満足感や脂肪の蓄積量が変わるため、「食べるものの質」が非常に重要です。

食物繊維とたんぱく質を意識した食事がカギ

食物繊維は消化に時間がかかるため、満腹感が持続しやすく、血糖値の急上昇を防ぐ働きがあります。さらに、腸内環境を整え、脂肪の蓄積を抑える効果もあるため、ダイエット中は積極的に摂るべき栄養素の一つです。

一方、たんぱく質は筋肉の維持・増強に不可欠であり、基礎代謝を向上させる効果があります。代謝が高いほど、同じカロリーを摂取しても消費されるエネルギーが増えるため、太りにくい体を作ることができます。

太りにくい食事のためのおすすめ食品

| カテゴリ | おすすめ食品 | 理由 |

|---|---|---|

| 食物繊維 | 玄米、オートミール、ひじき、納豆 | 血糖値の急上昇を防ぎ、満腹感を持続させる |

| たんぱく質 | 鶏むね肉、卵、魚(サバ・サーモン) | 筋肉を維持し、代謝を向上させる |

| 健康的な脂質 | オリーブオイル、アボカド、ナッツ類 | 良質な脂質は満足感が高く、血糖値を安定させる |

低カロリー食品ばかり選ぶのではなく、適切な栄養バランスを考えることが、太りにくい体作りには重要です。

遺伝的な体質を知れば、最適なダイエット方法が見つかる

「糖質制限がいいのか、脂質を減らすべきなのか?」と迷うことはありませんか?実は、遺伝的な体質によって、効果的なダイエット方法は異なるのです。

例えば、脂質の代謝が苦手な遺伝子を持つ人は低脂質ダイエットが向いており、糖質の分解が得意でない人は糖質制限のほうが効果的だとされています(参考:国立健康・栄養研究所)。

「chatGENE Pro」の遺伝子検査では、ダイエットに関わる体質や栄養素の代謝傾向など、500項目以上の遺伝的傾向を分析できます。自分の体質を理解すれば、無駄な努力をせずに効率的なダイエットが可能になります。

カロリー制限だけではなく、「血糖値をコントロールする食べ方」や「食材の選び方」を工夫することで、健康的に太りにくい体を作ることができます。さらに、自分の遺伝的な体質を知ることで、最適なダイエット方法が見つかる可能性があります。

食事の「質」と「食べ方」を意識しながら、理想のボディを手に入れましょう!